Сегодня в Москве стартует юбилейный, 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. По традиции он проходит в два этапа: сначала в конкурсной программе участвуют проекты, снятые студентами института, затем к смотру присоединяются слушатели лучших киношкол мира.

Как изменился фестиваль за свою 45-летнюю историю?

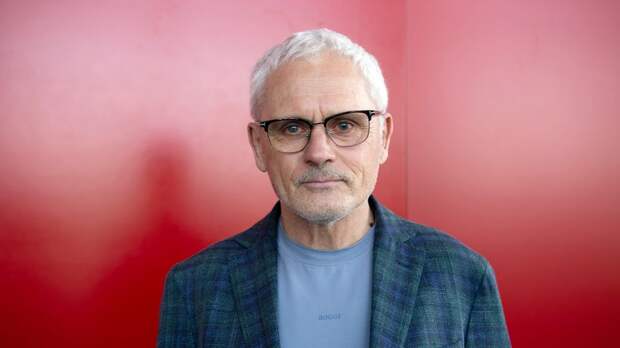

О чем хотят снимать студенты сегодня? И легко ли им найти своего героя? С этими вопросами мы обратились к генеральному директору смотра и генеральному директору продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федору Попову.

— Федор Максимович, наверняка вы впервые попали на фестиваль ВГИКа еще когда были студентом. Каким он был тогда?

— В конце 70-х, когда я учился во ВГИКе первый раз, факультетов было гораздо меньше, да и сам вуз — по сравнению с сегодняшним — был намного скромней по размерам. Фестиваль, соответственно, тоже был скромнее: он проводился раз в два года, и был не международным, а сугубо местным, вгиковским.

Второй раз я учился во ВГИКе уже в 90-х, но, сами понимаете, какие это были годы: вся страна, а вместе с ней и кинематограф и ВГИК переживали не самые лучшие времена. Сегодня наш институт изменился до неузнаваемости: построено новое здание, открываются факультеты, осваиваются новые технологии... Фестиваль, разумеется, не отстает. Его границы постоянно расширяются: сегодня показы российской программы проходят в сотнях городах и поселках, а на международный этап конкурса мы получаем огромное количество заявок из десятков киношкол. То есть мы стараемся идти в ногу со временем и даже опережать его.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

— Кстати, нетрудно заметить, что количество стран-участниц увеличивается с каждым годом...

— В прошлом году участниками фестиваля стали представители из 52-х стран. Хотя еще пять лет назад мы ставили цель — довести количество стран до 40, чтобы получились красивые цифры: 40 стран на 40-м юбилейном фестивале... Сегодня этот рубеж нами преодолен, и это не случайность: мы пять лет проводили Международный форум молодых кинематографистов в Севастополе, а потом организовали выездную сессию молодых кинематографистов в столице Сенегала, в Дакаре. И стало понятно, что африканский континент обладает огромным потенциалом, поэтому мы начали обращаться к местным вузам напрямую и приглашать их студентов участвовать в фестивале. В итоге к нам сегодня приезжают молодые авторы из многих африканских стран, причем даже за свой счет — что показывает, насколько им это важно.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

— Знаю, что некоторые африканские страны хотели бы открыть у себя филиалы российских киношкол, в том числе ВГИКа...

— Вы правы. Многие молодые люди из Африки действительно мечтают учиться во ВГИКе. И многие хотели бы, чтобы у них был доступ к качественному кинообразованию в своей стране. Причем, когда я говорю «мечтают», я совсем не преувеличиваю. В СССР мы были открыты таким инициативам — и помогали развивающимся странам. Я рад, что и сегодня ситуация потихоньку меняется. Так, в 2024-м году «Иннопрактика» открыла в Сенегале Лекторий на базе Дакарского университета имени Шейха Анта Диопа. Там студенты смогут изучать русский язык и литературу, а также наше искусство, в том числе и кино. И это не единственный пример.

— Федор Максимович, а те молодые парни и девушки, которые сегодня идут снимать кино — они какие?

— К моему удивлению, очень серьезные. Помимо традиционной для молодых людей темы любви, они охотно говорят о семейных ценностях, об отношениях с родителями, о своих жизненных целях. Понятно, что у каждого начинающего художника своя судьба, и свои стремления. Но их объединяет желание состояться, найти свое место в жизни. Это свойственно всем молодым людям без исключения, всегда и везде, в любой стране и в любое время. Потому что молодежь — это про будущее, про поиск своего «Я», про самоопределение.

Что касается непосредственно мастерства... Знаете, в студенческих работах могут быть и провокации, и ошибки, и попытки самоутверждения, самовыражения, иногда поверхностного... Плюс молодые люди не всегда чувствуют форму, объем, темпо-ритм... Им дорог каждый кадр, они не хотят ничего сокращать, получается длинно, спутанно... Но это нормально, обычный процесс роста, он всегда был и будет. Обучение без него невозможно. Этот путь не может быть безошибочным. Важно другое — то, чем наделены многие молодые авторы с избытком: непосредственность, искренность, увлеченность и честность.

— Верну вас к фестивалю. В его программу включены мастер-классы мэтров: Эмира Кустурицы, Никиты Михалкова, Жоры Крыжовникова... Чему у них смогут научиться студенты?

— Кустурица у нас на фестивале уже был, и могу сказать, что тоже с интересом и удовольствием слушал его на мастер-классе. Он рассказывал про свой метод творчества, про те приемы, которые перенимал у других мастеров, например, у Феллини. Показывал отрывки из бессмертных картин Феллини, потом из своих работ, давал комментарии, так что эта встреча была полезна даже для меня. Помню каким откровением для меня — тогда студента ВГИКа, были ранние работы Никиты Сергеевича Михалкова, особенно «Неоконченная пьеса для механического пианино», я тогда посмотрел этот фильм раз пять подряд. Рад за наших студентов, которых ждет счастье — разговор с такими мастерами. Общение с ними помогает молодым людям нащупать свой собственный путь, сделать творческий поиск более прямым, не таким запутанным и витиеватым.

— Но поиск — это всегда сложно. Легкий путь приводит к банальным решениям...

— Я имею в виду немного другое. Человек должен понимать, чего он хочет. Кратчайший путь, конечно, не единственно верный, но он и очень крут. Когда ты идешь к цели сознательно, ты этот путь как бы выпрямляешь. Иначе ты крутишься-вертишься, делаешь два шага вперед и три назад. Чтобы этого не случилось, нужны творческая интуиция и опыт. И поддержка мастеров-наставников, которые помогают и иногда твоей рукой исправляют ошибки. А сами ошибки неизбежны, ты на них учишься.

— И напоследок давайте поговорим о вашем собственном фильме «Паромщик», который в конце октября выходит в прокат. Его главный герой — некто Константиныч, работающий на пароме и перевозящий через приазовский лиман жителей одного из запорожских сел. Как появился этот сюжет?

— Так получилось, что я оказался внутри этой темы. Когда начались события 2022 года, мы отправляли студентов в приграничье — брать интервью у беженцев. И возникла идея написать сценарий про людей, втянутых в этот конфликт. Потом появился сценарий Миши Плиско, где в центре сюжета — люди и их отношения. Главным референсом для нас стал фильм Кустурицы «Жизнь как чудо»: понятно, что там другая среда и совершенно другая культура, но в нем тоже на первом месте обычные люди, их отношения, доброта и человеческие ценности, и все это с оттенком доброго юмора.

— Несмотря на серьезность темы, в «Паромщике» чувствуется комедийная интонация...

— Да, именно интонация, не более того. Мы старались, чтобы в фильме было место для улыбки, для доброй иронии.

— Главный герой «Паромщика» — чудак и чудик. Можно ли сказать, что именно чудак станет героем нашего времени?

— Пока об этом рано говорить. Но современное российское общество, мне кажется, нуждается в современном киногерое. При том, что в СССР с экранными героями, все было очень хорошо: у каждого большого мастера он был свой — и многие становились народными. Считаю, что поиск таких героев — главная задача отечественного кинематографа сегодня.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва», Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Свежие комментарии