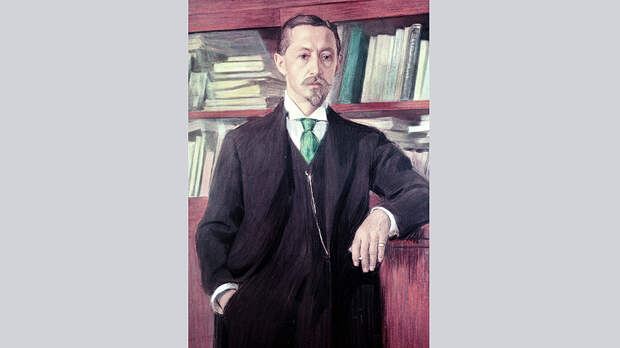

В этот день 155 лет назад, 22 октября 1870 года, родился Иван Бунин, великий стихотворец и прозаик, первый русский нобелиат в области литературы, непревзойденный стилист, аристократ.

«Я поэт, и больше поэт, чем писатель, я главным образом поэт», — это хрестоматийное, часто цитируемое ныне признание Иван Бунин сделал на чужбине, в одной из дружеских бесед. Уже получена и наполовину потрачена Нобелевская премия, присужденная «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы», написаны «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь» и «Солнечный удар», созрели замыслы других ностальгических новелл, которые войдут в известный всякому русскому интеллигенту сборник...А может, великий писатель просто-напросто кокетничал, памятуя, к примеру, о том, что человеческой жизни присущи и проза, и поэзия (выражение «проза жизни» у нас в ходу со времен Белинского), но вторая в этом условном противопоставлении выглядит гораздо предпочтительнее? Нет, никакой рисовки в словах Ивана Алексеевича не было. Он действительно Поэт — во всех своих творениях, включая написанные кровью сердца дневники и даже публицистику. Однако начинал свою литературную жизнь и довольно долго ею жил как чистый стихотворец.

РИА/Новости

Ему удавалось писать прозаические тексты так, что они воспринимаются как самая настоящая поэзия: «В несказанной пышности и нежности червонной пыли и воздушно-фиолетовых вулканов пламенело солнце... Потом оно сразу потеряло весь свой блеск, стало огромным малиновым диском, стало меркнуть и — скрылось. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы.

Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштилевшего моря внезапно покрыла мертвенная, малахитовая бледность».

Что касается стихотворчества, то писал он «сперва легко, так как подражал то одному, то другому, больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке».

Его первый напечатанный стих назывался «Над могилой С.Я. Надсона». Он был опубликован в феврале 1887-го в столичном журнале «Родина», где подавалась читающей публике всякая всячина: рассказы, стихи, кулинарные советы, шарады. Творчеством умершего незадолго до этого романтика Иван Бунин увлекся в ранней юности, хотя траурное посвящение явно перекликается с лермонтовскими строчками («Замолкли звуки чудных песен, / Не раздаваться им опять: / Приют певца угрюм и тесен, / И на устах его печать):

Умолк поэт... Но вечно будет

Он жить в преданиях времен,

И долго, долго не забудет

Отчизна лиры его звон!

Она должна теперь цветами

Гробницу юноши повить

И непритворными слезами

Его могилу оросить!

До настоящего Бунина здесь еще очень далеко, в его ранних строфах слишком очевидна свойственная юным талантам и отмеченная им самим подражательность.

РИА/Новости

Что касается стихотворчества, то писал он «сперва легко, так как подражал то одному, то другому, больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке».

Его первый напечатанный стих назывался «Над могилой С.Я. Надсона». Он был опубликован в феврале 1887-го в столичном журнале «Родина», где подавалась читающей публике всякая всячина: рассказы, стихи, кулинарные советы, шарады. Творчеством умершего незадолго до этого романтика Иван Бунин увлекся в ранней юности, хотя траурное посвящение явно перекликается с лермонтовскими строчками («Замолкли звуки чудных песен, / Не раздаваться им опять: / Приют певца угрюм и тесен, / И на устах его печать):

Умолк поэт... Но вечно будет

Он жить в преданиях времен,

И долго, долго не забудет

Отчизна лиры его звон!

Она должна теперь цветами

Гробницу юноши повить

И непритворными слезами

Его могилу оросить!

До настоящего Бунина здесь еще очень далеко, в его ранних строфах слишком очевидна свойственная юным талантам и отмеченная им самим подражательность.

РИА/Новости

Любопытно, что своим дебютом в прессе он считал второе, напечатанное в том же издании (тремя месяцами позже) стихотворение «Деревенский нищий». «Утра, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду», — вспоминал Бунин тогда, когда его имя уже было широко известно.

Видно, слишком нужда одолела,

Видно, негде приюта сыскать,

И судьба беспощадно велела

Со слезами по окнам стонать...

Не увидишь такого в столице:

Тут уж впрямь истомленный нуждой!

За железной решеткой в темнице

Редко виден страдалец такой...

Это стихотворение созвучно с некрасовскими строками. А вот другое, схожее по духу — «Родине», — где гневный патриотический пафос обращен, как видно, против тех, для кого Россия — страна то ли временного, то ли вынужденного проживания:

Они глумятся над тобою,

Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей —

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Какой след оставил в его жизни и творчестве главный русский поэт? На этот вопрос Бунин ответит через много лет, когда эмигранты задумают издать серию художественных биографий, а ему предложат рассказать о Толстом или Мопассане. «Это я должен был бы написать роман о Пушкине! — воскликнет Иван Алексеевич, возмущенный тем, что «его» работу отдали Ходасевичу. — Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет… Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»

Свой дебютный сборник, изданный в 1891-м в Орле, он посылал друзьям и знакомым, прося тех не только откликнуться, но и поддержать автора добрым словом. Во многих письмах молодого поэта звучала настоятельная просьба: «Хвалите, пожалуйста, хвалите!»

Отклики были разные, не только сугубо хвалебные. В опубликованной в журнале «Север» статье секретарь редакции Владимир Лебедев отметил, что Бунин — «поэт тихой деревенской жизни, тенистых аллей, плакучих лугов». Другой рецензент, выступивший в журнале «Всемирная иллюстрация», назвал его творчество «поэзией русской помещичьей жизни». Третий в журнале «Наблюдатель» подчеркивал: автор сборника — «поэт преимущественно элегический», «все воспевает душевные муки», «стих г. Бунина гладок и правилен, но ведь кто же нынче пишет негладкими стихами?».

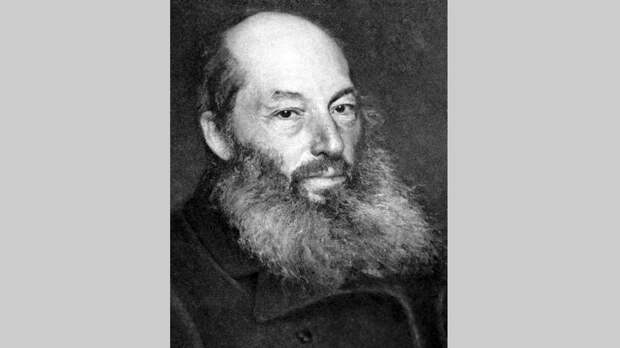

Эпиграфом к сборнику послужила строчка старика Фета «Нет, не жди ты песни страстной…», что дало повод критикам причислить Ивана Бунина к ученикам Афанасия Афанасьевича.

Видно, слишком нужда одолела,

Видно, негде приюта сыскать,

И судьба беспощадно велела

Со слезами по окнам стонать...

Не увидишь такого в столице:

Тут уж впрямь истомленный нуждой!

За железной решеткой в темнице

Редко виден страдалец такой...

Это стихотворение созвучно с некрасовскими строками. А вот другое, схожее по духу — «Родине», — где гневный патриотический пафос обращен, как видно, против тех, для кого Россия — страна то ли временного, то ли вынужденного проживания:

Они глумятся над тобою,

Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей —

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Какой след оставил в его жизни и творчестве главный русский поэт? На этот вопрос Бунин ответит через много лет, когда эмигранты задумают издать серию художественных биографий, а ему предложат рассказать о Толстом или Мопассане. «Это я должен был бы написать роман о Пушкине! — воскликнет Иван Алексеевич, возмущенный тем, что «его» работу отдали Ходасевичу. — Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет… Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»

Свой дебютный сборник, изданный в 1891-м в Орле, он посылал друзьям и знакомым, прося тех не только откликнуться, но и поддержать автора добрым словом. Во многих письмах молодого поэта звучала настоятельная просьба: «Хвалите, пожалуйста, хвалите!»

Отклики были разные, не только сугубо хвалебные. В опубликованной в журнале «Север» статье секретарь редакции Владимир Лебедев отметил, что Бунин — «поэт тихой деревенской жизни, тенистых аллей, плакучих лугов». Другой рецензент, выступивший в журнале «Всемирная иллюстрация», назвал его творчество «поэзией русской помещичьей жизни». Третий в журнале «Наблюдатель» подчеркивал: автор сборника — «поэт преимущественно элегический», «все воспевает душевные муки», «стих г. Бунина гладок и правилен, но ведь кто же нынче пишет негладкими стихами?».

Эпиграфом к сборнику послужила строчка старика Фета «Нет, не жди ты песни страстной…», что дало повод критикам причислить Ивана Бунина к ученикам Афанасия Афанасьевича.

РИА/Новости

Позже учителями будущего нобелиата называли Тютчева, Майкова, Полонского. И это неудивительно — свою манеру, свои преимущества в искусстве стихосложения поэт искал и находил опытным путем, экспериментируя со стилями и размерами.

С первой книгой собственных произведений он «очень скоро разошелся». То, что было создано в ранней молодости, казалось ему слишком сырым, несовершенным. Однако почти четверть века спустя (в 1915-м) свое собрание сочинений Бунин откроет стихотворением, которое он написал еще пятнадцатилетним:

Шире, грудь, распахнись для принятия

Чувств весенних — минутных гостей!

Ты раскрой мне, природа, объятия,

Чтоб я слился с красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,

Беспредельный простор голубой!

Ты, зеленое поле широкое!

Только к вам я стремлюся душой!

Вероятно, он жил бы долго и счастливо в Полтаве со своей возлюбленной Варварой Пащенко, трудился бы там в статистическом бюро губернской земской управы, куда устроился в 1892 году, но тут, как в любовно-авантюрных романах, подруга от него сбежала, оставив короткую записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом».

Молодой поэт страдал, мучил себя вопросами, на которые не было, да и не могло быть ответов: «Безумен ли я, ничтожен ли, но я испытываю невыразимые мучения». В надежде найти Варвару он отправился в Санкт-Петербург и там, слава Богу, пришел в себя, встретил многих из тех, о ком прежде лишь слышал, «тысячу знакомств сделал».

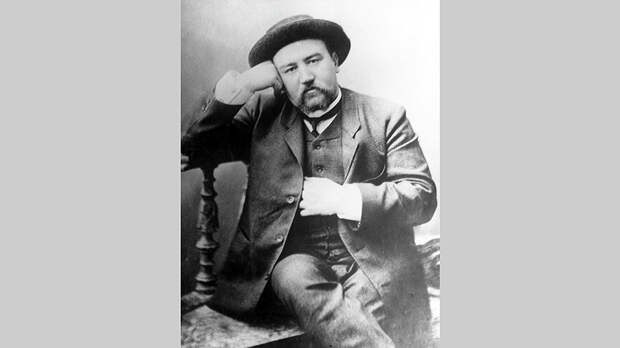

А в Москве — приезд в Белокаменную он счел началом новой жизни — отважился прийти в гости ко Льву Толстому, познакомился с Чеховым и Куприным. С последним сблизился. Они были ровесниками, вместе входили в одно литературное сообщество.

РИА/Новости

С первой книгой собственных произведений он «очень скоро разошелся». То, что было создано в ранней молодости, казалось ему слишком сырым, несовершенным. Однако почти четверть века спустя (в 1915-м) свое собрание сочинений Бунин откроет стихотворением, которое он написал еще пятнадцатилетним:

Шире, грудь, распахнись для принятия

Чувств весенних — минутных гостей!

Ты раскрой мне, природа, объятия,

Чтоб я слился с красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,

Беспредельный простор голубой!

Ты, зеленое поле широкое!

Только к вам я стремлюся душой!

Вероятно, он жил бы долго и счастливо в Полтаве со своей возлюбленной Варварой Пащенко, трудился бы там в статистическом бюро губернской земской управы, куда устроился в 1892 году, но тут, как в любовно-авантюрных романах, подруга от него сбежала, оставив короткую записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом».

Молодой поэт страдал, мучил себя вопросами, на которые не было, да и не могло быть ответов: «Безумен ли я, ничтожен ли, но я испытываю невыразимые мучения». В надежде найти Варвару он отправился в Санкт-Петербург и там, слава Богу, пришел в себя, встретил многих из тех, о ком прежде лишь слышал, «тысячу знакомств сделал».

А в Москве — приезд в Белокаменную он счел началом новой жизни — отважился прийти в гости ко Льву Толстому, познакомился с Чеховым и Куприным. С последним сблизился. Они были ровесниками, вместе входили в одно литературное сообщество.

РИА/Новости

Через некоторое время Александр Иванович охарактеризует творчество своего приятеля так: «Тихая, мимолетная и всегда нежно-красивая грусть, грациозная, задумчивая любовь, меланхолическая, но легкая, ясная «печаль минувших дней» и, в особенности, таинственное очарование природы, прелесть ее красок, цветов, запахов, — вот главнейшие мотивы поэзии г. Бунина». Такие слова Куприн нашел для рецензии нового бунинского сборника «Листопад», вышедшего в январе 1901 года в издательстве «Скорпион», где редактором был Валерий Брюсов. Максим Горький писал ему: «С благодарностью извещаю, что получил прекрасную книжку стихов Бунина, коего считаю первым поэтом наших дней».

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой...

Его сочинения сравнивали с картинами лучших русских пейзажистов, Максим Горький дружески сообщал ему: «Когда я буду писать отзыв о Вашей книге стихов, я, между прочим, буду сравнивать Вас с Левитаном, которого тоже горячо люблю, которым наслаждаюсь всегда».

Издав «Листопад», тридцатилетний Бунин уверенно обосновался на вершине поэтического олимпа, хотя в ту пору наша литература была как никогда богата на яркие таланты. В ней блистали разные по стилям и направлениям, духу и возрасту стихотворцы: Константин Случевский, Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов. Мирра Лохвицкая. Готовился занять подобающее ему место гениальный Блок...

В апреле 1901-го Бунин послал Чехову прославившийся сборник и ранее изданный перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате», попросив передать их в Комиссию по присуждению Пушкинских премий.

Отзыв рецензента, академика Императорской академии наук графа Арсения Голенищева-Кутузова был благожелательным: «Листопад» сочтен доказательством того, что истинный художник находит «в образах природы и в настроениях человеческой души бесконечное множество новых оттенков красоты, не прибегая к искусственным приемам символизма, импрессионизма и декадентства — словом, ко всему тому арсеналу литературного фокусничества, которым бездарность пытается подменить истинное, непосредственное вдохновение».

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой...

Его сочинения сравнивали с картинами лучших русских пейзажистов, Максим Горький дружески сообщал ему: «Когда я буду писать отзыв о Вашей книге стихов, я, между прочим, буду сравнивать Вас с Левитаном, которого тоже горячо люблю, которым наслаждаюсь всегда».

Издав «Листопад», тридцатилетний Бунин уверенно обосновался на вершине поэтического олимпа, хотя в ту пору наша литература была как никогда богата на яркие таланты. В ней блистали разные по стилям и направлениям, духу и возрасту стихотворцы: Константин Случевский, Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов. Мирра Лохвицкая. Готовился занять подобающее ему место гениальный Блок...

В апреле 1901-го Бунин послал Чехову прославившийся сборник и ранее изданный перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате», попросив передать их в Комиссию по присуждению Пушкинских премий.

Отзыв рецензента, академика Императорской академии наук графа Арсения Голенищева-Кутузова был благожелательным: «Листопад» сочтен доказательством того, что истинный художник находит «в образах природы и в настроениях человеческой души бесконечное множество новых оттенков красоты, не прибегая к искусственным приемам символизма, импрессионизма и декадентства — словом, ко всему тому арсеналу литературного фокусничества, которым бездарность пытается подменить истинное, непосредственное вдохновение».

Арсений Голенищев-Кутузов, РИА/Новости

Высокую оценку получила и другая работа Ивана Бунина — «первый полный перевод на русский язык наиболее крупного по достоинству и размеру произведения великого американского поэта», сделавший «Песнь о Гайавате» «достоянием русской литературы».

Осенью 1903 года Ивану Алексеевичу была присуждена половинная Пушкинская премия, вторую ее часть получил Петр Вейнберг за переводы Шиллера и Гейне.

Многие поклонники поэзии Бунина полагают, что данный период в его творчестве был самым щедрым на великолепные стихи, и спорить с этим трудно.

Чем жарче день, тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым ароматом,

И весело мне было поутру

Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,

Песок — как шелк... Прильну к сосне корявой

И чувствую: мне только десять лет,

А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,

Но так тепла, так солнцем вся прогрета!

И кажется, что пахнет не сосна,

А зной и сухость солнечного света.

РИА/Новости

Осенью 1903 года Ивану Алексеевичу была присуждена половинная Пушкинская премия, вторую ее часть получил Петр Вейнберг за переводы Шиллера и Гейне.

Многие поклонники поэзии Бунина полагают, что данный период в его творчестве был самым щедрым на великолепные стихи, и спорить с этим трудно.

Чем жарче день, тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым ароматом,

И весело мне было поутру

Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,

Песок — как шелк... Прильну к сосне корявой

И чувствую: мне только десять лет,

А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,

Но так тепла, так солнцем вся прогрета!

И кажется, что пахнет не сосна,

А зной и сухость солнечного света.

РИА/Новости

А вот строки из написанного тогда же пронзительно-элегического произведения, ставшего в среде московской интеллигенции второй половины XX века поистине культовым:

Сегодня идут без конца

Те же тучи — гряда за грядой.

Твой след под дождем у крыльца

Расплылся, налился водой.

И мне больно глядеть одному

В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить...

Хорошо бы собаку купить.

Спустя шесть лет ему, соискателю Пушкинской премии, вновь сопутствовал успех. На сей раз лауреатство они разделили с добрым приятелем Куприным. Творчество Бунина (3-й том собрания сочинений, а также новые стихи и перевод пьесы Джорджа Байрона «Каин») рецензировал тогда великий князь Константин Константинович. В его отчете отмечалось: кандидат на премию — стихотворец, «победивший черный труд изложения поэтической мысли столь же поэтической речью». Однако, по замечанию рецензента, реалистическое описание внутренних переживаний лирического героя граничит местами чуть ли не с цинизмом. Вердикт был таков: бунинские произведения не заслуживают премии, хотя вполне достойны «почетного отзыва».

Мнение великого князя не повлияло на результаты голосования. В начале мая 1909-го получивший сведения о предварительных итогах конкурса Александр Куприн сообщил Бунину, что им обоим присуждена Пушкинская премия. В письме Александр Иванович шутливо отметил: «Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи». В ответном послании Иван Алексеевич, как бы извиняясь, заверил: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим».

Вскоре он был избран почетным академиком по разряду изящной словесности. Писатель Константин Арсеньев отметил, что его произведения отличаются «простотой, задушевностью, художественностью формы».

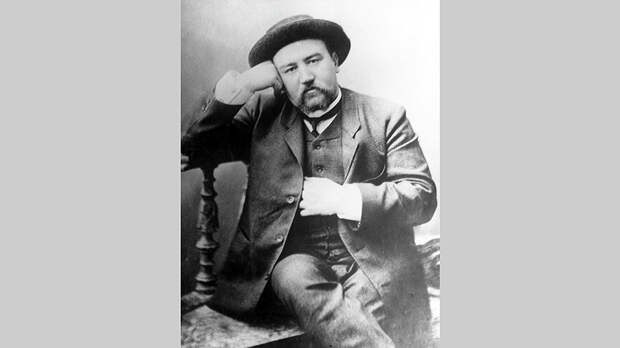

Как известно, Иван Бунин был чрезвычайно строг, порой беспощаден в оценках творчества коллег, уж он-то знал толк в настоящей литературе. Однако в 1947 году случилось нечто, похожее на чудо: прочитав «Василия Теркина» Александра Твардовского, русский классик-эмигрант, по его собственным словам, был от поэмы в совершенном восторге, просил при случае передать автору, что «совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!».

Александр Твардовский, РИА/Новости

Принято считать, что, проживая вдали от Родины, русский гений был глубоко несчастлив. Наверное, так и было. Но, с другой стороны, с ним, великим поэтом, писателем, эстетом, интеллектуалом, всегда был его бесценный дар, который не позволял отчаяться, разувериться в своем высоком предназначении.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Свежие комментарии