Вышел в свет новый двухтомник историка отечественного кино Валерия Фомина, открывающий тайны кинематографа нашей самой драматичной и темной — послевоенной — эпохи...

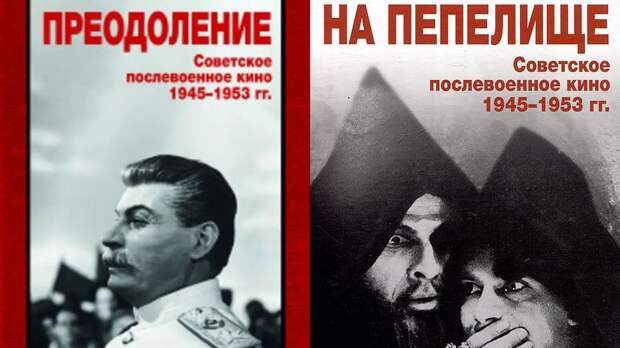

— «На пепелище. Советское послевоенное кино 1945–1953 гг. Документы и свидетельства» и «Преодоление» являются важным дополнением к вашим энциклопедиям отечественной кинематографии…

— Я работаю в жанре документального киноведения, куда меня стихийно вынесло после окончания ВГИКа в далеком 1966-м году. С первой институтской практики разбирал документы в архиве «Госфильмонда».

Сначала — по стандартам публикации архивных бумаг — готовил подборки с кратким вступлением, или просто их пересказывал, цитировал. В какой-то момент мне показалось куда интереснее рассказывать о больших явлениях и событиях истории нашего кино самими документами, по возможности не сокращая, давая их полном виде и монтируя, как в неигровом фильме. Тогда без прямого текстового вмешательства складывается образ какого-то важного исторического события или явления — более точный, объемный и объективный, чем в пересказе.

Особую выразительность и полноту этот способ изложения приобретает в случаях, когда в твоих руках оказываются не только официальные бумаги, но и живые свидетельства участников событий — воспоминания, письма, фотографии. Правда, тут неизбежно возникает проблема — книжки превращаются в пудовые, тысячестраничные фолианты. Но, к счастью, как показывает практика распространения этих «кирпичей», они отпугивают не всех. Документальные двухтомники о Тарковском и Шукшине уже выдерживают переиздания.

— И опять вы «родили двойню» – теперь о послевоенном кино, «эпохе малокартинья»...

— «На пепелище» и «Преодоление» оказались самым большим моим долгостроем — сбор материалов занял более двадцати лет. На такой дистанции поневоле чего только не насобираешь, а потом и расстаться не можешь — как Плюшкин с «веревочками, которые ни на что не нужны»... Однако, главная причина марафонского «многостраничья» о «малокартинье» оказалась иной. Это — самый оболганный, драматичный и малоизвестный период истории отечественного кино. Однажды, еще при Хрущеве оплевав и заклеймив послевоенный кинематограф как очередное мерзопакостное проявление тоталитарной «сталинщины» с «позорным государственным антисемитизмом», наше киноведение брезгливо отвернулось от ошельмованной эпохи «беспросветной полицейщины и абсолютного бесплодия». Все перечисленное, действительно, имело место, но не властное мракобесие определяет содержание тех сложных, трагических и поистине героических лет.

В самом определении хронологических рамок «малокартинья» 1946-1953 есть неточность. Процесс неуклонного снижения количества советских картин начался в тридцатые годы. К исходу двадцатых молодая советская кинематография выстреливала по сто фильмов в год, а далее, в связи с трудностями освоения звука, их число снизилось наполовину, в войну упало до тридцати картин. А в 1949-м был поставлен «антирекорд» — девять фильмов!

— Вследствие послевоенной разрухи?

— Да, в первую очередь — советское кино понесло огромные человеческие и материальные потери. Киностудии Минска, Киева, Одессы, прибалтийских республик превратились в руины. Оборудование и фильмофонды были разграблены, сотни кинотеатров разрушены. Акт о потерях, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками системе Комитета по делам кинематографии, оценил ущерб в три триллиона рублей! А в каких рублях можно было оценить человеческие потери?.. Центральные киностудии – «Мосфильм», «Ленфильм», имени Горького, ЦСДФ и другие эвакуированные в отдаленные районы страны утратили или полностью износили оборудование и их павильоны без присмотра пришли в негодность. Да и все кинематографическое хозяйство, работавшее с чудовищными перегрузками, в самых неподходящих условиях, пришло в полный упадок. Отечественную кинематографию надо было восстанавливать чуть не с нуля, но таких средств у страны, половина которой лежала в руинах, просто не было!

После ХХ съезда партии, «разоблачившего» пресловутый «культ личности», тогдашние историки кино предпочли не замечать объективных и неизбежных причин «малокартинья», возложив вину на «кровавого тирана». Во ВГИКе нам объясняли: в тридцатые вождь вручную управлял киноотраслью — читал сценарии, делал правки, одобрял или запрещал готовые фильмы, а в 46-м после инсульта «ему стало не до этого», и Сталин дал отмашку сократить число картин до минимума под лозунгом «Лучше меньше, да лучше».

На самом деле, эта чудесная идея — снимать меньше, а зарабатывать больше — была изобретена Управлением агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) — заклятым врагом советского кино на всех этапах его развития. А как же снимать? Давать постановки только самым испытанным мастерам и делать только шедевры. Ну и попробовали… При нормальной работе этот эксперимент на каком-то отрезке мог дать положительный результат. Но дело в том, что, будучи непрофессионалами, новоназначенные члены Художественного совета министерства кинематографии установили зверский и тупой контроль надо всеми стадиями создания фильмов, зачатие чего-либо живого было заведомо исключено. Разве что, в виде чуда.

Раньше хозяин Кремля держал злобную агитпроповскую овчарку на жестком поводке, но в послевоенные годы почему-то ослабил контроль над Управлением пропаганды, «уработавшее» все искусства, включая «важнейшее из». Летом 1946 года Агитпроп ЦК ВКП(б) провел цикл образцово-показательных и жесточайших пóрок муз, начиная с разгромного постановления о журналах «Москва» и «Ленинград», и свирепого постановления «О кинофильме «Большая жизнь». Тогда казнили не только «глубоко порочный» фильм Леонида Лукова о трудностях восстановлении послевоенного Донбасса, но и работы всех ведущих мастеров советского кино.

Далее пошла радикальная чистка производственных планов. Многие фильмы, находившиеся в стадии производства, были закрыты. Остановлены и похоронены сценарии в подготовительном периоде, весь план работы пошел под откос — в ситуации, когда вконец измотанное и подкошенное войной кинопроизводство и так дышало на ладан... А вслед за погромом в системе управления отраслью произошла радикальная перестройка. Был выставлен за дверь весь Художественный совет Министерства кинематографии, во многом определявший репертуарную политику советского кино со дня своего создания в 1943-м году. Входившие в него выдающиеся и опытные кинематографисты управляли крупнейшими студиями страны в качестве худруков. Ромм руководил всей союзной кинематографией, Эйзенштейн — «Мосфильмом», Довженко — Киевской студией.

Из совета был исключен даже министр кино Иван Большаков! В новый состав вошли сотрудники Агитпропа, пламенные публицисты партийной печати, пара писателей, один композитор, армейский генерал… И всем этим «дуракам с мороза» были даны широчайшие полномочия. В прежнем худсовете давали необходимые правки на стадии приемки фильма. Теперь стали править литературные сценарии, утверждать актерские пробы, вмешиваться во все этапы создания кино. Эту методологию Григорий Козинцев определил в своих дневниках одной фразой: «Сначала перебили ноги, потом – танцуй…»

— Удивительно, но агиток при этом было снято немного — «Клятва» и «Падение Берлина» Чиаурели, «Кавалер Золотой звезды» Райзмана... В основном выпускались плакатные исторические байопики — «Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Богдан Хмельницкий».

— Даже живые проекты новый худсовет превращал в сугубо пропагандистскую трескотню и пустопорожнюю банальщину, но изредка удавалось снять народное кино — пырьевские лубки «Сказание о земле Сибирской» и «Кубанские казаки» обошли весь мир и не случайно до сих пор живут в народе — более ярких, любовных фильмов о нас никто ведь так и не сделал! Барнетовский «Подвиг разведчика» задал иконический канон военно-приключенческого фильма. Герасимов снял своих студентов в сильнейшей, хоть и сильно покалеченной, «Молодой гвардии». Александр Иванов выпустил героическую «Звезду» — первое кино про фронтовых разведчиков угодило на полку из-за трагической развязки. В советской фильмографии более ста сорока фильмов-сказок, но нет ничего круче послевоенной кошеверовской «Золушки»…

Полтора десятка лент тех лет стали классикой, даже последний, сильно покалеченный фильм Игоря Савченко «Тарас Шевченко»: автора добили бесконечными поправками. Был еще эйзенштейновский «Иван Грозный», из-за запрета съёмок третьей серии режиссер умер, не дожив до пятидесяти.

Правда, на исходе «малокартинья» министр кинематографии Большаков исхитрился и создал при министерстве полуподпольный профессиональный совет из опытных редакторов и пары кинематографистов, обсуждавших фильмы и дававших спасительные рекомендации коллегам.

— В воспоминаниях мастеров советского кино он запечатлен под кличками «киномеханик Сталина», «промокашка Сталина» — как трусливый холуй вождя.

— Ложь! Я нашел сотни документов, свидетельствующих о том, что с этим руководителем нашему кино сильно повезло: он делал все возможное и невозможное, сберегая его от неминуемой гибели. В конце сороковых киностудиям приходилось увольнять сотрудников тысячами, и он пошел на смертельный риск: взял в заем приличную сумму денег в надежде отработать ее за счет расширенного выпуска цветных фильмов. И не просчитался — сколько уникальных специалистов уберег, спас еле живую советскую кинематографию!

Что же касается плевков в «Озорных рассказах» Ромма и воспоминаниях Козинцева... Большаков был руководителем не только заботливым, но и строгим — особенно к тем, кто не шибко соблюдал производственную дисциплину. Суть неприязни в том, что на годы его правления пришлись целых три больших кампании по «выравниванию» этнического представительства в органах государственной власти, науке и культуре. Эти чистки носили масштабный характер и не могли миновать кино. Но «борьба с безродными космополитами» 1949 года прошла по отрасли в смягченной форме, а запечатлелась в воспоминаниях участников событий как самое ужасное и позорное проявление «государственного антисемитизма».

Главное разоблачение «безродных космополитов» происходило в течение пяти дней в тогдашнем Доме кино. Я откопал стенограмму мероприятия и опубликовал ее во втором томе. Из нее явствует, что главными, самыми яростными разоблачителями и гонителями евреев были представители этого этноса. Михаил Ромм вдохновенно именовал своих товарищей «гнилью» и «падалью», еще горячей и неистовей изобличал «низкопоклонников» Марк Донской.

Линия поведения Ромма складывалась кричаще противоречиво. В 1943-м он ни с того, ни с сего накатал докладную записку тогдашнему руководителю Агитпропа Александрову, а другую лично Сталину. В обоих была изложена страшная проблема: советская кинематография не может хорошо работать по причине до невозможности распоясавшихся антисемитов — в советской кинематографии разом сняты с главных руководящих должностей

два десятка начальников «еврейской национальности». Но в тогдашней структуре руководства не было столько номенклатурных позиций! И вообще никаких массовых увольнений в переломный год войны просто не было, а освобожден от руководящей работы только один товарищ – Михаил Ромм, по собственному желанию — как «соскучившийся по режиссерской работе»! И шесть лет спустя он же стал лидером обличения «безродных космполитов» в русле кампании «государственного антисемитизма»!

— Не менее странно и то, что в самый разгар кампании на экранах советских кинотеатров случилось наводнение «трофейных фильмов».

— На их фоне «малокартинье» наносило огромный урон престижу отечественного кино и партийно-пропагандистской работе — агитпроповцы рубили сук, на котором сами сидели! Трофейные картины представляли сливки отборной коммерческой продукции, скроенной по отшлифованным голливудским канонам, с острыми и нетривиальными сюжетами, шикарным набором обаятельных суперзвезд. Для изголодавшейся по развлечениям советской публики они стали светом в окошке беспросветной послевоенной жизни — кинотеатры буквально трещали от наплыва взбудораженной публики, советского зрителя отучали и отлучали от собственной национальной культуры… И эта сладкая отрава сделала свое дело: на трофейных лентах выросло поколение шестидесятников, позже сыгравшее роль штурмового отряда горбачевской Перестройки, похоронившей Советский Союз. Иосиф Бродский отмечал, «что одни только четыре серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде и впоследствии».

— Только речь тогда шла уже не о десталинизации, а деконструкции выигравшей войну Страны Советов.

— Да, именно в ту самую страшную, тяжеленную, поистине трагическую эпоху, Григорий Козинцев так и назвал книгу своих дневниковых записей тех лет: «Черное, лихое время». Оно и было таким, но только ли «черным и лихим»?

Мне, автору самой «чернушной» моей книги, страшно не хотелось завершать ее на столь безнадежно-похоронной ноте, в тональности насквозь фальшивого фильма Германа «Хрусталев, машину!» При глубочайших ранах и чудовищных военных потерях наша страна выжила, выстояла, восстановилась! Суровый мобилизационный режим, навязанный нам не Сталиным, а геополитической обстановкой, позволил сохранить суверенитет и выйти из страшных испытаний окрепшими, готовыми к новому богатырскому рывку в своем развитии. При всех чудовищных деформациях жизнь продолжалась и возрождалась.

— А были ли тогда альтернативы развития кинематографии?

— Явных — не было. Да, пожалуй, уже и не могло быть. Однако, наперекор агитпроповской полицейщине полностью блокировать живую творческую мысль и энергию развития не удалось. В израненных и покалеченных картинах прорывавшийся талант теснил мертвечину и казенщину. Наперекор всему нам удалось сохранить художественное многоцветие, создав ряд ярких и самобытных работ. Еще парадокс: в те же годы нищеты и разрухи советскому кино удалось существенно продвинуться в техническом оснащении по минимум трем направлениям: овладеть цветом, вступить в эпоху телевидения и стать первопроходцем стереокино.

В 1948-м случилось еще одно важное, замечательное событие в жизни советской кинематографии. Обыкновенное фильмохранилище в подмосковном поселке Белые Столбы получило высокий государственный статус «Госфильмофонда СССР». Любовно прозванная Эйзенштейном «Наша Кинотретьяковка» была призвана не только собирать и хранить коллекцию фильмов, но стать научным заведением. С этого «Байконура» советского киноведения взмыли ввысь самые яркие звезды нашей киноведческой школы.

Главным и самым счастливым достижением послевоенного кино стал старт совершенно нового, бесстрашного и талантливейшего поколения режиссеров-фронтовиков. По завершении «малокартинья» наше кино прославили Григорий Чухрай, Александр Алов, Станислав Ростоцкий, Леонид Гайдай, Владимир Басов, сценаристы Александр Володин, Юрий Нагибин, Валентин Ежов, Будимир Метальников, оператор и режиссер Петр Тодоровский. Они мощно раскрылись с первых же картин, проторив дорогу детям войны. В их числе — Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе, Михаил Швейцер, Владимир Венгеров, Эльдар Рязанов, Лев Кулиджанов, Игорь Таланкин, Георгий Данелия. Витаутас Жалакявичус, Раймондас Вабалас, Марионас Гедрис, ученики Игоря Савченко – Сергей Параджанов, Марлен Хуциев, Владимир Наумов. След-в-след за ними пришли в кино Василий Шукшин и Андрей Тарковский, Геннадий Шпаликов и Лариса Шепитько, Элем Климов, Отар Иоселиани, Али Хамраев, Эмиль Лотяну, Булат Мансуров, Толомуш Океев и их талантливейшие сверстники.

«Черное, лихое время»?! Вот, уж неправда — свет не может родиться из беспросветной тьмы! Трагическая послевоенная эпоха, оплаченная ценой огромных потерь и жутчайших лишений, позволила нам не только залечить страшные раны. На коротком историческом отрезке она вырастила и воспитала целых три потрясающих поколения творцов, подготовив впечатляющий взлет страны и кино в годы «Оттепели». При всех несчастьях она сохранила в себе светоносную энергию развития, подготовила приход самой плодотворной киноэпохи, по праву названной ее «серебряным веком».

— Удалось нам извлечь из горького опыта какие-то уроки?

— Да еще при Сталине, на очередном партийном съезде, тогда было официально признано, что с политикой «малокартинья» надо завязывать и наращивать объем кинопроизводства. Уже в начале шестидесятых один «Мосфильм» мог выдавать по сорок картин в год! Однако, история нашего кино всегда была нетривиальной, с большими «особенностями» и зигзагами — избавившись от одних ошибок и завихрений она как заколдованная вляпывалась в новые хляби и болота. В наши дни мы шарахнулась в прямо противоположную сторону, политику «многокартинья». Нынешнее кинопроизводство раскочегаривают до немыслимо высоких показателей, абсолютно не обеспеченных полноценным творческим кадровым составом. Режиссеров с дипломами ВГИКа и ВКСР — как собак нерезаных. А сотни самодеятельных кузниц кинокадров по всей стране неутомимо умножают это поголовье! Между тем, талантливых и умелых мастеров у нас наберется едва на десяток картин.

Искусственное, бездумное, не обеспеченное качественным кадровым составом «многокартинье» губительно для отрасли.

— Стоит ли вообще говорить об отрасли?

— А как вы считаете? Аудитория современного отечественного кино по сравнению с каким-нибудь 1966-м годом сократилась в сто раз. Это — катастрофа.

— Выходит, история, действительно, ничему не учит?

— Она не учит только дураков. Лучшие страницы отечественного кино, связанные с созиданием всенародно любимых картин и деятельностью творческих союзов, дарит вдохновляющие примеры жизни в искусстве. И я верю — все впереди, лучшие времена у нашего кино еще настанут.

Фотографии предоставлены Валерием Фоминым.

Свежие комментарии