Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

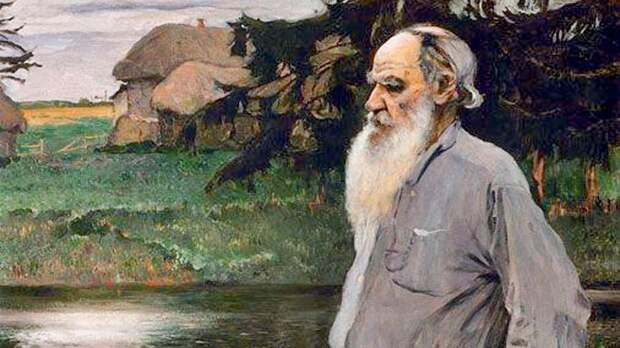

«Просвещенный» Запад воспринимал Льва Толстого как выдающегося писателя-реалиста, русского графа-бунтаря и уж потом — как учителя. Восток же сразу увидел в нем великого мудреца. И там и там толстовство пришлось по душе далеко не всем: Лев Николаевич отрицал любую религиозную мистику.

Однако к тому моменту, когда «яснополянский отшельник» начал активно проповедовать, брожение умов шло повсюду, и в этом всемирном, бурном ментальном круговороте фигура русского классика довольно многим представлялась конгениальной, более того — объединяющей оба цивилизационных полюса в новом «откровении».Если говорить о взаимном воздействии нашего классика и цивилизаций Востока, то можно констатировать: наибольшую роль в формировании учения графа сыграли буддизм, кришнаизм, даосизм и конфуцианство, а также ведические истоки индуизма. При этом мировоззренческое влияние толстовства на образованные слои тех стран, где господствовали вышеупомянутые религии, было относительно невелико.

Еще менее отчетливыми подобные связи были между Толстым и арабским миром, хотя в личной переписке русский писатель с большим пиететом отзывался о «магометанстве» и даже противопоставлял его православию.

Квазирелигию Льва Толстого трудно увязать с его литературными трудами и общественно-политическими взглядами, и в этом состоит один из примечательнейших парадоксов. В отличие от европейцев индийцы, китайцы или персы с трудом примеряли на себе взаимоотношения в семье Болконских или страдания изменницы Карениной, но при этом сочувственно воспринимали «общечеловеческий» морализм графа вкупе с отрицанием христианских догматов. И с огромным восторгом — антиколониальную, антизападную позицию русского мудреца в сфере большой политики.

К примеру, он весьма резко осудил подавление альянсом восьми держав Боксерского восстания в Китае, проявил солидарность с индийцами в их освободительной борьбе против британских колонизаторов, выразил моральную поддержку аравийским повстанцам, противостоявшим экспансии англичан. «Учительские» брошюры Льва Николаевича вместе с его политическими воззваниями на Восток приходили быстрее, чем художественные произведения графа. Последние служили приятным дополнением и предназначались для особо образованной публики. Примечательно, что в политическом пантеоне восточных народов фигуры Толстого и Ленина как антиимпериалистов, великих моральных авторитетов в деле национально-освободительной борьбы стоят рядом, несмотря на огромную разницу между этими личностями (например, во взглядах на насилие).

Столь же парадоксальной была толстовская выборка постулатов из восточных религий. В свое синкретическое учение он извлекал из них «моральное ядро», отбраковывая ненужные, с его точки зрения, ритуалы и мистику. Точно так же, с карандашом в руках, Лев Толстой читал Евангелие.

Раньше прочего повлияли на нашего классика индийские Пураны, Упанишады, «Махабхарата», «Законы Ману». Бхагавад-гита вообще была его настольной книгой. Писателя восхищали личности Кришны и Сиддхартхи Гаутамы (Будды), которых он считал равными Христу. Такие принципы индуизма, как ахимса (непричинение зла живущим), яджна (работа во имя хлеба насущного) и йога (управление душой и телом), легли в основание толстовства. С кришнаитскими установками бхагавата-дхармы связаны вегетарианство и трезвенничество Льва Николаевича.

Волновали его и такие понятия, как нирвана, майя, реинкарнация, хотя в последней граф сомневался: отказавшись от христианского учения о рае и аде, он не мог для себя решить определенно, что происходит с душой после смерти. Книгу своего современника Свами Вивекананды «Философия йоги» (своего рода адаптация индуизма к западному восприятию) Толстой назвал «прелестной» и полностью с ней солидаризовался. Бенгальского кришнаитского гуру Баба Премананда Бхарати, первым начавшего проповедовать на Западе вайшнавизм, наш классик и вовсе именовал «родным человеком». Издаваемый тем журнал «Свет Индии» граф получал более или менее регулярно и продолжал читать до самой смерти.

Он и сам порой пропагандировал индуизм, ведизм и буддизм, написал книгу «Жизнь и изречения Кришны», рассказ «Карма» (по буддийской легенде), «ведические» новеллы с русифицированными персонажами «Старик и смерть», «Водяной и жемчужина», «Слепой и молоко»... В 1905 году был опубликован очерк «Будда», на основе которого Лев Николаевич намеревался создать некое большое произведение.

Хорошо известно, какое влияние он оказал на Махатму (Мохандаса Карамчанда) Ганди. В своих мемуарах тот признавался: «Я усиленно изучал произведения Толстого. «Краткое Евангелие», «Так что же нам делать?» и другие его книги произвели на меня сильное впечатление. Я все глубже понимал безграничные возможности любви».

В начале ХХ века эти двое активно переписывались, и во многом благодаря их общению возникло учение о сатьяграхе — тактике ненасильственной борьбы с британской администрацией Индии. Главные принципы доктрины — несотрудничество и гражданское неповиновение — стали в политике Ганди весьма эффективным средством. Абстрактное толстовское «непротивление злу насилием» будущий национальный лидер творчески переработал в ненасильственное сопротивление злу.

Пожалуй, даже более близкой, чем индийские верования, оказалась для Толстого китайская философия. Это была искомая русским гуру религия без Бога (во всяком случае, без Бога-личности), близкая к пантеизму. Перечисляя в 1891 году мыслителей, оказавших на него наибольшее влияние, Лев Николаевич назвал Конфуция, Мэн-цзы («очень большое») и Лао-цзы («огромное»). В сотрудничестве с японским переводчиком с китайского, русистом и толстовцем Масутаро (в крещении Даниилом Петровичем) Кониси граф выпустил на русском языке «даосскую библию» — трактат «Дао дэ цзин».

Впрочем, из даосизма Толстой по своему обыкновению выбирал лишь то, что ему импонировало, например, стремился опознать, почувствовать разлитую во всем безличностную «мировую силу любви», исповедовать даосский принцип «недеяния» у-вэй, который русский писатель противопоставлял западному прогрессу. В творчестве Конфуция особенно привлек «яснополянского даоса» постулат о «внутреннем равновесии».

Собирая свое учение с миру по нитке, Лев Толстой стремился «опростить» все входящие в него составляющие, выкидывая «лишнее», по сути, выхолащивая религиозные системы, что привлекало далеко не всех их адептов.

И тем не менее «духовная свобода» писателя-христианина, отказавшегося от христианства, импонировала многим. Кто-то находил в толстовстве близость к мечтаниям о синкретической «всеобщей религии человечества», кому-то было по душе «царство разума» с моральной подкладкой. Так Ясная Поляна превратилась в Мекку для искателей «новой мудрости», причем больше всего их прибывало сюда из Индии, Китая и Японии. Шла активная переписка Толстого с китайцами Чжан Чин-туном и Ку Хун-мином, японскими литераторами Каё Сэнумой, Токутоми Рока, Абэ Исоо... Известный писатель Линь Шу не только переводил на китайский язык произведения нашего классика, но и, вдохновленный его философией, сочинял роман «Даоцзы», упрощая таким образом свой родной даосизм интеллектуальными заимствованиями у русского гуру.

Интересно, что Китай прошел путь от почти религиозного поклонения Толстому (в газетах и журналах Поднебесной его называли «великим мудрецом России», «религиозным реформатором, более глубоким, чем Лютер») до сжигания написанных им книг во время «культурной революции». Впрочем, там предавали в то время огню сочинения и других мастеров мировой литературы.

В Японии пиетет перед Толстым, однажды возникнув, не ослабевал и впоследствии. Примечательно, что его литературный дебют в Стране восходящего солнца потерпел полное фиаско: роман «Война и мир» был напечатан в Токио в 1886 году в отвратительном, сокращенном переводе под заглавием «Плачущие цветы и скорбящие ивы». Однако на рубеже веков на островах начался толстовский бум. Философ и публицист Наоси Като на сей счет свидетельствовал: «Мысли Толстого проникали в каждую извилину японского ума и, подобно пороху, скрытому в трещинах скал, взрывались с большой силой, потрясая до основания все существующие теории и принципы». Проходившая этап ускоренной вестернизации страна нашла в русском писателе некое компромиссное с традиционным японским миросозерцание.

Интересна судьба самого известного японского толстовца, литератора Мусянокодзи Санэацу. Трактаты «Исповедь» и «В чем моя вера?», которые он юношей прочел уже после смерти автора, буквально перевернули его жизнь. Став успешным, издаваемым писателем, этот адепт в 1918 году приступил к исполнению своей давней мечты: организовал в уединенном уголке префектуры Миядзаки на острове Кюсю толстовскую общину «Новая деревня» («Атарасики мура»). «Мы хотим, — пояснял он, — создать новое общество... в котором каждый должен будет работать только определенное количество времени и, соответственно, будет освобожден от забот об одежде, пище и жилье, общество, в котором никто не будет нуждаться в деньгах, потому что они станут жить жизнью, назначенной свыше. Вдобавок они будут все радоваться своей свободе и нестесненному развитию своей личности».

Филиал «Атарасики мура» в конце 1920-х появился даже в Китае. Итог был примерно таким же, как у западных толстовских коммун: разногласия, нехватка денег, разбегание общинников, — но с японским «акцентом». В конце 1930-х из-за строительства дамбы оставшимся толстовцам пришлось перебраться в префектуру Сайтама, где община стала называться «Восточной деревней». Она существует до сих пор — как обычное сельское поселение с коммерчески-туристическим уклоном. Возможно, там по сей день продаются сувениры с портретом русского учителя.

Что же касается главного толстовца Мусянокодзи, то он в разгар Второй мировой начал, к изумлению многих, горячо ратовать за победу императорской Японии, чем еще раз подтвердил слабость толстовского пацифизма перед взрывом патриотических чувств. В целом же после всех исторических пертурбаций, даже в ситуации нынешних напряженных отношений с Россией имя Льва Николаевича как писателя-учителя в Стране восходящего солнца по-прежнему в чести.

Читают-почитают его и в Африке, и на Ближнем Востоке. Хотя если говорить про арабско-иранский мусульманский мир, то поклонников «веры Толстого» здесь гораздо меньше. Авторитет русского графа там — по преимуществу «антиколониальный» и, конечно, литературный.

В начале ХХ века намечалось было мировоззренческое взаимодействие нашего писателя и исламского реформатора главного муфтия Египта Мухаммеда Абдо. Он, как и Толстой, отвергал институт духовенства и духовных авторитетов, порицал культ святых и свидетельства, касающиеся чудотворства, считая их мошенничеством, стремился пересмотреть жесткие законы шариата. В целом двигал ислам в сторону либерализации, рациональности, а Египет как государство — к светскому национализму. В 1904 году муфтий написал письмо русскому писателю, ожидая от него поддержки своим реформаторским идеям. Толстой откликнулся большим письмом, в котором одобрял модернистские фетвы Абдо, однако сетовал на остатки в его сознании мистики, то есть собственно религиозной веры, называя это «новыми суевериями взамен старых». Ответного письма Лев Николаевич не получил: реформатор скоропостижно скончался.

Отдельной темой в связанных с мусульманством исканиях Толстого было притяжение-отталкивание по отношению к бабизму-бахаизму, движению, возникшему в середине ХIХ века в Персии. Ширазский купец Али Мухаммад, провозгласивший себя «Бабом» (вратами для последнего пророка Махди), основал в те годы влиятельную секту внутри шиизма, которую в дальнейшем превратил в отдельную религию ученик-последователь Бахаулла. Многие ее положения настолько соответствовали поздним взглядам Толстого, что Лев Николаевич пришел в восхищение. Согласно бахаи, существует только одна религия — «неизменная Вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем». Поэтому, дескать, нужно отказаться от всех «национальных предрассудков», традиционных верований, добиться полного равноправия всех наций и классов, разрушить государственные границы и установить мировое правительство, введя дополнительный, единый язык общения. К этому добавлялись «универсальные» моральные принципы, включая отказ от употребления одурманивающих веществ и другие положения эклектического набора из разных религий. В бахаизме отсутствуют эсхатология, понятия греха, загробного воздаяния, прописаны явно направленные против христианства запреты аскетизма, монашества, исповеди.

Преследования главных бабистов (как еретиков и бутовщиков) мусульманскими властями вызвали у Толстого горячее сочувствие. «Мир занят поисками выхода, но ключ к решению всех проблем на земле находится в руках персидского узника Бахауллы», — писал он. В 1910 году, незадолго до смерти, отвечая на вопрос о бахаи, Лев Николаевич заявил, что не знает другой веры, «которая была бы такой глубокой».

По распоряжению преемника Бахауллы Абдул-Баха некий Ага Азиз-Аллах Джаззаб, перешедший из иудаизма в бахаизм, в 1902 году прибыл в Ясную Поляну для установления постоянных контактов с графом Толстым и имел с ним продолжительный разговор. Примечательно, что перед этим миссионер «устанавливал контакты» с лондонским и парижским кланами Ротшильдов.

В последний период жизни яснополянский старец то разочаровывался в бахаизме, то вдруг опять начинал его пропагандировать. Смущали Толстого, как и в других случаях, «рецидивы» религиозной мистики (в данном случае суфийской), которые он не переносил.

Не увлекли его ни близкая по многим идеям теософия Елены Блаватской, ни еврейская Каббала. О последней стоит сказать: после занятий ивритом, Талмудом и книгой Зогар с московским раввином Соломоном Минором у Льва Николаевича сформировалось весьма противоречивое, скорее отрицательное отношение к иудаизму в целом и Каббале в частности.

12 июля 1900 года он по какой-то причине записал в своем дневнике: «Я серьезно убежден, что миром управляют совсем сумасшедшие. Несумасшедшие или воздерживаются, или не могут в этом участвовать».

По отношению к Востоку, который, по выражению красноармейца Сухова, есть «дело тонкое», великий русский писатель оказался, пожалуй, «слишком Толстым»...

Свежие комментарии