Музей русского импрессионизма рассказал о легендарном «короле репортажа» и о Москве, менявшейся на его глазах.

Владимиру Гиляровскому (1855—1935) удалось обмануть судьбу. Журналистский век недолог — по крайней мере, с точки зрения вечности. Будь ты хоть трижды золотое перо — но отшелестят страницы газет, и через годы, тем более — десятилетия, о тебе мало кто вспомнит.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На прогулку с кастетом

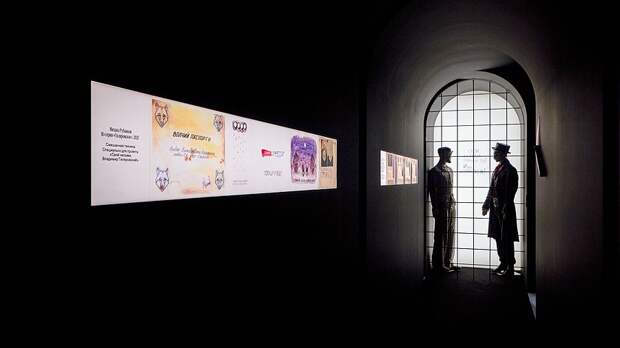

В этом году дядя Гиляй — как он часто подписывал публикации — отметил бы 170-летие. Выставка в Музее русского импрессионизма «Свой человек. Владимир Гиляровский» (куратор — Анастасия Винокурова) могла стать очередным «датским» смотром. Но МРИ поступил иначе. Поднаторевшей в решении головоломок — искусствоведческих и исторических, музей поставил амбициозную цель: рассказать не только о человеке, чьей биографии хватило на несколько томов. Но через него — о самом времени и о старой Москве: купеческой, малоэтажной, пестрой, нищей, криминальной — какой ее уже не помнят. Мало кто знает, что сверкающий огнями Цветной бульвар когда-то считался «трущобным миром»: здесь легко мог сгинуть ночной прохожий, и даже Гиляровский, человек отчаянной смелости, во время поздней прогулки сжимал в руке «неизменный кастет».

Фото предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

В итоге выставка о «короле репортажа» превратилась в «энциклопедию русской жизни». По большей части — дореволюционной, хотя Гиляровский дожил до середины 1930-х и успел написать о новой Москве — основательно перестроенной. Например, о том, как в мгновение ока были уничтожены чудовищные трущобы Хитровки. Или знаменитые рассадники антисанитарии — лавки на Охотном ряду, где «из подвалов пахло тухлятиной»: на их месте потом возвели гостиницу «Москва». Конечно, все эти сюжеты не могли уместиться в одном зале. Поэтому выставка заняла все этажи музея, потеснив постоянную экспозицию.

«Глаза выражали испуг и страдание»

Первая часть проекта посвящена главному герою — Владимиру Гиляровскому. Личностью он был незаурядной: родился и вырос в вольных вологодских лесах, с детства отличался необыкновенной силой и ловкостью — еще гимназистом ходил на медведя, учился цирковым трюкам, легко делал сальто-мортале и даже недолго выступал на арене. В 16 лет увлекся Чернышевским: «Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем». Так созрела идея — примерить на себя жизнь бурлака. К тому времени этот промысел начал сходить на нет. И все же Гиляровскому удалось устроиться в артель: свирепствовала холера, и работники «выбывали» естественным образом. Смерть его не пугала. Наоборот — лишь раззадоривала и дарила острое ощущение жизни. Особенно это проявилось в годы русско-турецкой войны 1877-1878 годов. На фронт он отправился добровольцем и потом воспоминал об этом как об удивительном приключении: «Война оказалась приятным препровождением времени».

Алексей Корин. «Бурлаки» (1897) Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»/предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Авантюрная жилка заставила Гиляровского исколесить всю центральную Россию. Он пробовал себя на актерском поприще, выступал на сценах Воронежа, Тамбова, Саратова. И лишь в 1881 году наконец осел в Москве. Здесь быстро снискал славу репортера и литератора. О первой публикации своих стихов вспоминал: «...номер «Будильника» от 30 августа 1881 г., еще пахнущий свежей краской... Это был самый потрясающий момент в моей богатой приключениями и событиями жизни. Это было мое торжество из торжеств». Его проводником в мир богемы выступил молодой Антон Чехов, в ту пору — «сотрудник мелкой прессы», как и сам Гиляровский. А одним из ближайших друзей «московского Вергилия» стал Федор Шаляпин, «понаехавший» в Москву в 1899 году.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

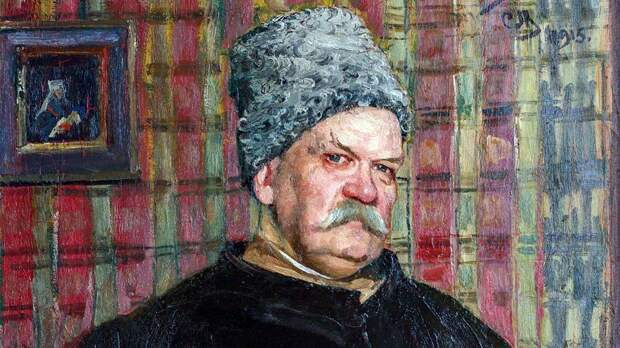

Все эти скитания отражены в живописи и графике, занимающей второй этаж МРИ. Есть здесь изображения самого Гиляровского — уже в возрасте, «лысого и сивоусого», как писал Владислав Ходасевич. Многим виделось в его внешности нечто казацкое — и небезосновательно: его предки по матери происходили из запорожских казаков. А Чехов в письме Горькому отмечал, что «в Гиляровском есть что-то ноздревское, беспокойное, шумливое». Но тут же признавал: «...человек это простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам».

Фото предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

С Горьким, кстати, Гиляровский тоже был знаком. И даже водил артистов труппы Художественного театра во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко по притонам Хитровки — набраться впечатлений для постановки «На дне». Подобные «экскурсии» репортер устраивал многим друзьям-приятелям. Был в их числе писатель Глеб Успенский, портрет которого — кисти Николая Ярошенко — можно увидеть на выставке. Гиляровский рассказывал, как Успенского шокировала жизнь «хитрованцев» — нищих, грязных, бесправных: он «жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне. руки его дрожали, а глаза выражали испуг и страдание». Надолго Глеба Ивановича не хватило: посетив один трактир, «от дальнейшего осмотра ночлежек он отказался». Эта и многие другие истории подробно изложены в каталоге выставки, стилизованном, кстати, под репортерский блокнот — есть даже резинка для фиксации листов, выполняющая роль закладки.

Чрево Москвы

Еще одна героиня выставки — Москва, которой тоже посвящен целый этаж. Здесь представлено несколько сюжетов, например, город и его обитатели. На картине академика Петра Верещагина можно увидеть белоснежный Кремль: по традиции, его белили с конца XVII века и вплоть до начала XX столетия. На полотне другого академика Ивана Пелевина запечатлена неузнаваемая Лубянская площадь — с башней Китай-города, Лубянским пассажем, чье место нынче занял «Детский мир», и водоразборным фонтаном, перенесенным в 1930-е к зданию Президиума Академии наук на Большой Калужской.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

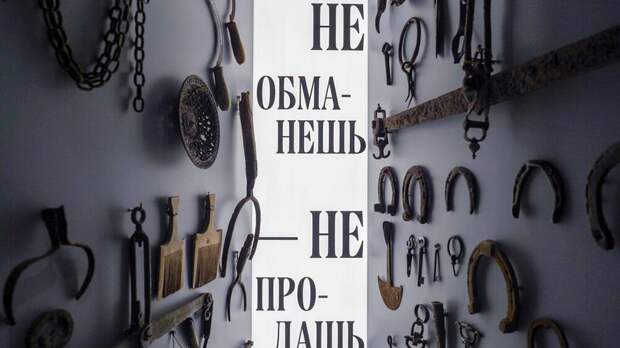

Глазами Гиляровского и его современников мы видим не только улицы, но и людей — прачек, портных, купчих, продавцов яблок, уличных мальчишек и попрошаек: всех, кто населял город. Еще больше типажей — в разделах, посвященных рынку, а также трактирам и кабакам. Торгующие разной гнилью и хламом, исповедующие принцип «не обманешь — не продашь» или пропивающие последнее, в том числе — собственные обноски. «Чрево Москвы» описано Гиляровским с беспощадной точностью, в том числе — местные нравы: «Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной матери несчастного сироты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием». К сюжетам о несчастных и обездоленных обращались многие художники, но картины Леонида Соломаткина, показанные на выставке, стоят особняком. Он сам был художником сложной судьбы: сирота, много повидавший на своем веку и окончивший жизнь в нищете. Может быть, поэтому образ «маленького человека» получался у него особенно пронзительный.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Гиляровский много писал о катастрофах: у него были информаторы, мгновенно сообщавшие о происшествиях. Не остался в стороне и от трагедии на Ходынском поле: более того, сам оказался в гуще событий и едва не погиб. Его статья в «Русских ведомостях» была единственной публикацией о трагедии: «К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, — полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей — подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону». На выставке можно увидеть напоминание о том страшном дне: платок в честь коронации Николая II и красивый стакан — часть царского «гостинца», охота за которым вызывала чудовищную давку.

Свой человек

Фотографии: Александр Авилов/АГН «Москва»

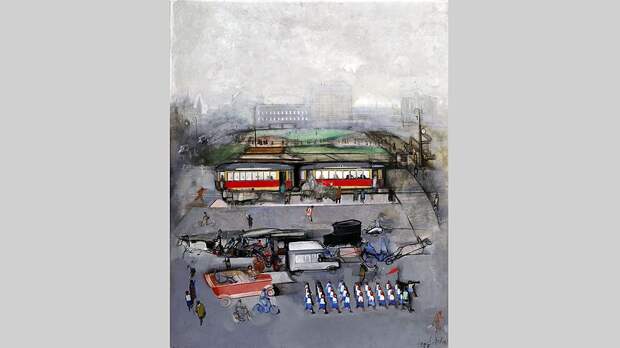

Москва менялась на глазах Гиляровского, и это, пожалуй, сквозной сюжет всей выставки. На смену старорежимной конке пришли автомобили; вспыхнули электрические лампы во время праздничной иллюминации Кремля — по поводу коронации императора Николая II. Одна из инсталляций Михаила Рубанкова, «внедренных» в экспозицию, изображает опору ЛЭП, издающую то ли гудение, то ли треск: новая «мелодия» в звуковом портрете мегаполиса. О неизбежном прогрессе рассказывает и совместный спецпроект с Политехническим музеем «Пространство технологий» на третьем этаже, демонстрирующий «гаджеты», появление которых застал Гиляровский — вроде граммофона или телефона. И, конечно, ощущение стремительного бега времени передано через подбор картин и графики. В том числе — представителей русского авангарда, так нелюбимых Гиляровским. В своих пристрастиях он долгое время оставался консерватором и лишь к концу жизни начал более благосклонно относиться к работам Кончаловского и Машкова, которых раньше ругал. Анастасия Винокурова рассказала журналистам, что хотела представить в финале выставки картину Александра Лабаса — с уносящимся ввысь эскалатором метро. Но в итоге выбрала его же «Городскую площадь» — заполненную трамваями и автомобилями (1926). Москва, кажется, никогда не выглядела так молодо и дерзко, как в 1920-е. Исчезли не только ужасающие трущобы, но и старый патриархальный уклад, запечатленный Гиляровским, однако он с легкостью принял почти все изменения. Видимо, его беспокойный дух оказался созвучным вечному движению этого города. И позволил стать здесь «своим человеком».

Александр Лабас. «Городская площадь» (1926) Пермская государственная художественная галерея/предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма

Выставка работает до 25 января 2026

Фотографии: Сергей Малютин. «Портрет Владимира Гиляровского» (1915) Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина. Фрагмент/предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма (на анонсе) и Александр Авилов/АГН «Москва»

Свежие комментарии