Материал опубликован в мартовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

16 января 1648 года (ст. ст.) в Москве празднично трезвонили колокола, венчался молодой царь Алексей Михайлович. Свадьба была очень скромной: недавно государь потерял родителей... Невесту Марию Милославскую, простую, добрую, трудолюбивую, он взял из обедневшей семьи. Как писал царский врач англичанин Сэмюэл Коллинз, чтобы обеспечить родных каким-никаким дополнительным доходом, девушка сама вышивала, ткала холсты, бегала с молодыми крестьянками босиком за грибами и ягодами, а затем продавала их на базаре. Такое самодержцу было по душе, ведь его мать Евдокия Стрешнева тоже была из обнищавших дворян. С мужем избранницу сроднила и ее глубокая набожность. Свою небесную покровительницу Марию Египетскую русская царица почитала особо: разве могла столь чудесно сложиться судьба девушки без заступничества преподобной?

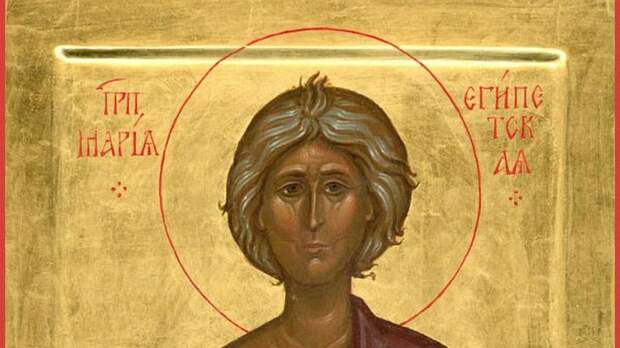

В ТУ ПОРУ в честь этой святой в Москве имелся лишь один храм — в Сретенском монастыре. 1 (14) апреля 1648 года, в день памяти Марии Египетской и тезоименитства супруги, царь устроил государственное торжество с крестным ходом от Кремля к монастырю и с патриаршей службой. (Традиция этих празднеств сохранялась и в царствование их детей, Федора и Иоанна Алексеевичей). Супруга государя пожертвовала «своей» церкви специально отлитый Мариинский колокол. В ту пору получили широкое распространение иконы с парным изображением небесных покровителей царской четы. На этих образах соединились лики двух уникальных святых, которые удостоились чина преподобных без монашеского пострига. Да и по датам в церковном календаре дни их особого почитания оказались близки.

У Алексия, человека Божия, путь духовного восхождения пролегал от христианского благочестия в богатом доме римского вельможи к полной нищете и безвестности, отказу от всех земных благ и даже от собственного имени. У небесной покровительницы царицы — из глубин грехопадения к полному отречению от земных соблазнов.

Житие святой Марии Египетской тоже по-своему уникально, оно — единственное из всех — полностью включено в церковный богослужебный канон, служит лучшим ориентиром, ярчайшим подтверждением того, что у Господа нет непрощаемых грешников, что именно последних воплотившийся в Человека Христос пришел призвать на покаяние, а Его милость настолько безгранична, что каждому искренне покаявшемуся Он готов открыть путь ко спасению и даже к святости.

Как сказано в молитве святого Симеона Нового Богослова, «ни тяжесть согрешений, ни грехов множество не превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты и очищаешь, и просвещаешь горячо кающихся».

Жившая в V веке Мария росла, судя по всему, в верующей семье, была крещеной. В детстве, очевидно, ходила в храм, знала смысл таинств, святых образов, христианских реликвий. Нам не известно, что случилось с ней в возрасте 12 лет, повлияло на ее выбор своей судьбы: конфликт с близкими, дурное влияние знакомых, мечты о «красивой» жизни... Какие-то из тех факторов наложились на раннюю физическую зрелость, привели к бегству от родителей, уходу в новый для нее, манящий мир мегаполиса — Александрии. Как бы то ни было, влекомая страстями девушка с головой окунулась в омут порока, водоворот наслаждений, порхала от мужчины к мужчине, от одного греховного удовольствия к другому, третьему...

Она не продавала себя за деньги, бездумно и беззаботно купалась в потоках плотских утех, не обременяя себя никакими мирскими заботами. Для личных нужд подрабатывала прядением, остальное казалось ей лишним, необязательным: вино и вкусную еду обеспечивали непрестанно менявшиеся «ухажеры», веселье и радость обеспечивались молодыми компаниями, кабаками с фривольными песнями и танцами.

И все же в Марии было нечто особенное — то самое бескорыстие, простота, искренность (даже в греховных делах и помыслах). Когда ей исполнилось 29, многое из прежней жизни приелось, перестало манить к себе, притягивать. Наверное, и в брошенной ею семье кто-то продолжал усердно за нее молиться. В один прекрасный день женщина очутилась в порту и, хотя по привычке высматривала для себя нечто новое, необычное (в рамках прежних «ценностей»), увидела большую партию египетских и ливийских паломников, собравшихся в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Решила отправиться с ними в дальние странствия. Ей и прощаться-то в Александрии оказалось не с кем. У нее там не было ни друзей, ни имущества. Безо всякого сожаления бросила город, где провела 17 лет.

На корабле команде и пассажирам платила вместо денег «по-старому», как привыкла. Да и в Иерусалиме ринулась коллекционировать свежие впечатления в обществе свободных от семейных обязательств мужчин. Так продолжалось до утра праздника Воздвижения, до того момента, когда народ потек к храму Гроба Господня. Спохватилась, пришла к мысли о том, что надо бы вместе со всеми поклониться святыне, приложиться к ней... Не тут-то было. Из притвора в храм ее не пустила через порог неведомая сила, раз за разом отбрасывавшая назад. Мария пробовала трижды, четырежды — ни в какую... Отошла в угол.

Ее покаяние не было результатом долгих размышлений и терзаний. Оно стало следствием мгновенного потрясения-озарения: «Не пускает Сам Бог!» Но Он же сделал так, что в притворе рядом с женщиной оказалась икона Пресвятой Богородицы. Грешнице вдруг открылось то, что таилось в глубине души, казалось бы, наглухо погребенное хламом распутства, семнадцатилетним «опытом» грехопадения. К Марии пришла Вера.

С Божьей помощью, смывая слезами завалы грязи, творя горячую молитву, она устремилась к образу Пречистой Девы. Раз и навсегда осудила, отбросила свое прошлое, почувствовала к нему омерзение. Попросила у Божьей Матери заступничества, помощи в том, чтобы все-таки войти в храм. Раскаяние тут же привело к осознанию: собственные грехи придется замаливать не час, не день и даже не год, а всю оставшуюся жизнь. Обратившись к Приснодеве, женщина произнесла: «Обещаю Тебе с этого времени уже не осквернять себя более никакою плотскою скверной, но как только увижу Древо Креста Сына Твоего, отрекусь от мира и тотчас уйду туда, куда Ты как Поручительница наставишь меня».

И вдруг поняла, что ее молитва услышана. Со страхом и трепетом шагнула в храм, свободно миновала порог. Пала на землю и поклонилась Животворящему Кресту. Обет свой при этом не забыла. Вернувшись в притвор, подойдя к иконе, поблагодарила Господа и Пресвятую Деву за великую милость, попросила Богородицу и дальше быть ее Покровительницей: «Настало мне время исполнить обещание... Ныне, Владычице, направь меня на путь покаяния». Не закончив молитвы, в ответ услышала: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой».

Данному наказу последовала без колебаний и помощь стала получать сразу же. В храме и вокруг него скопились толпы людей, и какой-то человек именно Марии, ничего не просившей, подал три медные монеты. Она купила три хлеба, узнала дорогу к Иордану и вечером была там. Умылась в священной реке, приобщилась в церкви Иоанна Крестителя Святых Таин (на пороге новой жизни приняла Кровь и Тело Христовы), чтобы получить поддержку Спасителя. Переночевала на земле, поужинав половиной хлеба. Так, относительно сытно, поела в последний раз в жизни. Утром увидела поблизости лодчонку, переправилась на другой берег с молитвой Богородице, прося Ее направить, «как Ей Самой будет угодно». Далее углубилась в пустыню...

Терпеть жесточайшие искушения Марии довелось 17 лет (столько же, сколько она жила распутной жизнью): невыносимо терзали плотские желания, наваждения, мучительные мысли о мясе, рыбе, вине. В ушах звенели некогда любимые похабные песни, подмывало затянуть их. Выдержать подобные испытания без помощи Свыше вряд ли было в силах человеческих. Мария со слезами падала на землю, билась в рыданиях, взывая к Пречистой, лежала до тех пор, пока миражи и помыслы не отступали. Затем видела окружавший ее Свет, наступали тишина, блаженство, и это с лихвой искупало перенесенные страдания. Взятые с собой хлебы засохли. Женщина питалась, отщипывая по крошке. Потом пошли в пищу коренья и прочее из того, что можно найти в пустыне. Одежда истлела. Мария страдала от холода и зноя, голода и жажды. Но Пресвятая Богородица не оставляла ее, по-прежнему была Наставницей. Когда же искушения были преодолены, началось духовное восхождение. Подвижница стала получать от Господа неведомые ей доселе знания и возможности, дары прозорливости, чудотворения. Могла вообще обходиться без еды...

Пример раскаявшейся грешницы, достигшей вершин святости, требовался и другим людям, стремившимся отыскать светлый путь с реальной надеждой на спасение. Отчасти схожая цепочка событий стала раскручиваться несколько позже в другом месте. Старцу Зосиме, который размышлял о монашеской праведности, возможных ступенях самосовершенствования, однажды явился ангел и направил его в монастырь Иоанна Предтечи на Иордане. У здешних монахов было чему поучиться в плане строгого служения Господу. Помимо всего прочего у них был обычай идти в Великий Пост в пустыню, расходиться в разные стороны, молиться и поститься по одиночке. Последовав примеру братии, Зосима зашагал за Иордан.

Через 20 дней тяжелого пути заметил человека с почерневшим от солнца телом и выгоревшими седыми волосами. Встретив одного из легендарных отшельников-пустынников, о которых прежде что-то слышал, старец воодушевился, побежал за ним для благословения. Но седовласый подвижник оказался женщиной. Она попросила бросить ей плащ-гиматий, дабы прикрыть наготу. В разговоре вдруг открылось: не встретившая за 47 лет ни единого человека собеседница знала и имя, и священнический сан Зосимы, и порядки того монастыря, откуда он пришел, и настоятеля данной обители. На память цитировала Священное Писание — Ветхий Завет, Евангелия, Послания Апостолов, — хотя никогда нигде не училась, не читала книг, была неграмотной. Во время молитвы отшельница вдруг оторвалась от земли, поднявшись на локоть (примерно на полметра). Ошеломленный старец упросил ее рассказать о своей жизни, а праведница заклинала не разглашать услышанное никому, пока Господь не возьмет ее к Себе.

Она предсказала: на следующий год Зосима не сможет пойти со всеми монахами в пустыню. Назначила на Страстной неделе, в Великий четверг, ждать ее на берегу Иордана, дабы причастить Святых Таин. Предсказанное исполнилось. Из-за болезни старец в течение почти всего периода Великого поста пребывал в монастыре, но в назначенный день вышел к реке со Святыми Дарами. Отшельница появилась на противоположном берегу поздно вечером. Зосима обеспокоился, не понимая, как она сможет переправиться. Но женщина перекрестила реку и пошла по воде... Затем, помолившись с потрясенным Зосимой, причастилась и попросила прийти через год на место их первой встречи, добавив при этом: «Молись, Господа ради, молись за меня и вспоминай мое окаянство». Ушла точно так же — перекрестив Иордан, по воде.

Спустя год старец нашел в пустыне ее тело. Покойная лежала по-христиански, лицом к востоку, со сложенными на груди руками. Неграмотная женщина оставила на земле надпись с просьбой похоронить ее. Так Зосима узнал ее имя — Мария — и время смерти: 1 апреля прошлого года, в ночь на Страстную пятницу, сразу после причастия. То есть непостижимым образом отшельница перенеслась той ночью от Иордана на расстояние 20 дней пути. За истекший год тело осталось нетленным, его не тронули ни звери с птицами, ни насекомые с гадами. Просьбу о погребении Зосима взялся тут же исполнить, однако попытки раскопать обломком дерева выжженную землю оказались тщетными. И тут появился огромный лев, который стал лизать стопы святой и ласкаться к старцу. Испугавшись, Зосима с молитвой приказал зверю вырыть могилу, и тот повиновался...

Свою миссию старец тоже выполнил, поведал обо всем игумену и монахам. В монастыре прониклись величием подвига святой Марии, начали чтить ее память, день преставления. Изустно передавали следующим поколениям иноков житие преподобной. Его записал в VII веке патриарх Иерусалимский, святитель Софроний. Впоследствии к этому тексту обращались и другие видные богословы: автор канона святой Марии, преподобный Симеон Метафраст, святители Дмитрий Ростовский и Филарет Черниговский... Образ подвижницы вдохновлял литераторов. Гете ввел ее фигуру в финал «Фауста». Один из основоположников славянофильства Иван Аксаков посвятил ей поэму «Мария Египетская». Многие литературоведы полагают, что ее житие повлияло на типажи некоторых героинь Достоевского.

Верующие постоянно вспоминают о ней во время церковной службы. Духовная суть подвига преподобной Марии состоит в глубочайшем покаянии в соединении с крайним аскетизмом, неслучайно почитание этой святой связано с Великим постом, на период которого чаще всего приходится день ее памяти. Более того, чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в среду и четверг первой седмицы дополняется тропарями канона Марии Египетской (также преисполненного искупительного покаяния).

На пятой же седмице поста выделяется особая служба, которую так и называют — Мариино стояние. На утрене четверга (обычно служится в среду вечером) звучит весь Великий канон Андрея Критского и полностью прочитывается Житие преподобной Марии. Следующее за четвергом воскресенье (последнее перед Вербным) посвящено ей же, в церковном календаре оно значится как неделя Марии Египетской.

Церковь показывает людям: никогда не поздно осознать груз собственных грехов, покаяться, очиститься, последовать примеру святой, попросить помощи у Господа, Пресвятой Богородицы и с твердой верой в то, что Они тебя поддержат, решиться шагнуть за Иордан.

Свежие комментарии