В этот день 675 лет назад, 12 октября 1340 года, родился будущий князь Московский и Великий князь Владимирский Дмитрий Иванович Донской. За свою относительно короткую жизнь он сделал немало для превращения Москвы в единый центр великой страны и всего православного мира.

В 1350-е на нашу страну помимо прочих несчастий обрушилась чума. Вымирали целые города, и многие верили: настал конец света. В Москве поветрие унесло Великого князя Симеона, его детей, брата, митрополита Феогноста, простолюдинов же никто не считал. Это были первые детские впечатления княжича Дмитрия: царство смерти, гробы, похоронный плач...

Уцелевшие русские становились более сплоченными. Новое поколение росло упорным, энергичным, трудолюбивым. Иначе можно ли было выжить? Это племя обращалось к вере, было смелее и самоотверженнее. Оно уже видело, как «много» значат земные блага и сама жизнь... Подрастала именно та генерация, которая выйдет на Куликово поле.

Чумой бедствия не ограничились. Умер отец княжича, Иван Красный, и Дмитрий в возрасте восьми лет очутился на престоле. А Русь рухнула в дрязги. Подняли головы старые соперники Москвы. Полезла задираться Рязань, закрутили интриги новгородцы. Тверские властители вспомнили, что они тоже имеют право на великое княжение. Великокняжеский престол перехватил Суздальский и Нижегородский Дмитрий-Фома. Все, чего достигли московские государи, шло прахом.

Окружение маленького Дмитрия возглавил св. митрополит Алексий. Он взял мальчика под опеку, растил из него настоящего правителя. Учил примерно так же, как св. Петр: князь за каждый свой шаг отвечает перед Богом. Обязан защищать и устраивать землю, вверенную ему Господом. Должен поддерживать справедливость, контролировать бояр и чиновников — блюсти правду. Правда и порядок сами по себе очень много значили.

Об этом растекалась молва. В московские владения потянулись люди из других земель, где не было ни крепкой власти, ни защиты. Перебирались из княжеств, завоеванных литовцами. Русское государство прирастало еще пока не территориями — жителями, ремесленниками, землепашцами, воинами.

В 1362-м в возрасте 12 лет Дмитрий Иванович был провозглашен Великим князем всея Руси.

Его соперник пустил в ход взятки, доносы, перекупил ханский ярлык, собрал вокруг себя тех, кому не нравилось единение Руси — Константина Ростовского, Дмитрия Галичского и Ивана Стародубского. Москва не позволила раздуть серьезную усобицу. Рать обложила Суздаль, вынудив противников сдаться.

Святитель Алексий тем временем задумал погасить вражду не только военными методами. Дмитрию Ивановичу исполнилось 16 — по тогдашним обычаям считай взрослый. У Дмитрия-Фомы расцвела дочка Евдокия. Чем не пара? Две половинки Владимирской Руси, западная и восточная, скреплялись семейными узами. Заслали сватов, сыграли свадьбу.

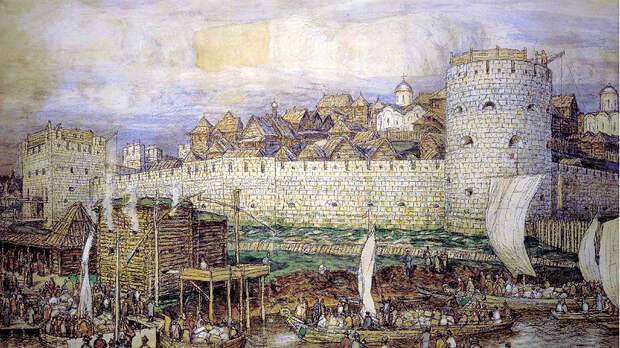

На татарских склоках московское правительство играло все смелее. Формально признавало меняющихся ханов, но дань платить перестало. На «сэкономленные» деньги Дмитрий принялся укреплять собственные владения, и в Москве вместо обветшалых деревянных стен впервые стал строиться каменный Кремль. Это оказалось совсем не лишним. Ведь до мира и согласия на Руси было очень далеко. С суздальцами и нижегородцами замирились, однако активизировался другой враг. Возвышение Москвы не давало покоя тверскому князю Михаилу, а в конфликт тот не постеснялся втянуть Литву — огромную и могущественную по сравнению с княжеством Дмитрия, охватывавшую нынешние Белоруссию, Украину, Смоленщину, Брянщину. Государь Литвы Ольгерд приходился Михаилу родственником и охотно согласился подсобить в покорении Руси.

Литовские нашествия накатывались на нашу страну трижды. По жестокости и размаху они не уступали самым свирепым татарским набегам. «И поплени людей бесчисленно, и в полон поведе, и скотину всю с собой отогнаша», «и все богатство их взя, и пусто сотвори». Дважды Ольгерд осаждал Москву, и лишь новенькие каменные стены останавливали его.

Дружба и спайка с другими княжествами помогали преодолевать последствия вторжений. Совершенствовалось боевое мастерство. Москвичи и их союзники приспособились умело маневрировать, окружали врагов. Из второго похода Ольгерду пришлось бесславно отступить. Из третьего он едва унес ноги. Это поднимало авторитет Дмитрия Ивановича. Он выступал защитником уже не только Москвы, но всей Руси. И та признавала в нем общего предводителя.

В 1375 году Тверской Михаил снова затеял склоку, позвал литовцев, да еще и у Мамая выпросил ярлык на великое княжение. Однако по призыву Дмитрия на Тверь выступили нижегородцы, суздальцы, ярославцы, белозерцы, ростовцы, моложцы, стародубцы. Сочли нужным примкнуть и властители, не входившие в великое княжество Владимирское, но понявшие, что надо держаться вместе с Москвой, — Семен Оболенский, Роман Новосильский, Иван Тарусский. Никогда еще с домонгольских времен не собиралось такой армии. Враз она прижала смутьяна.

Русь в свое время погибла от разделения, сейчас под рукой московского государя восстанавливалось ее единство. И сам Дмитрий не обманывал возложенных на него надежд. Энергично укреплял границы. Возводились крепости, налаживалась система оповещения. Каждое лето на рубеж Оки стали выходить войска, прикрывая страну от татарских набегов. Хотя границу защищали не только крепостями и заставами. Великий князь обращался к св. Сергию Радонежскому.

Преподобный старец приходил в порубежные города, приводил учеников, основывал монастыри в Серпухове, Голутвине. Новые обители появились и под Нижним Новгородом. Стены и башни твердынь дополнялись маковками храмов. Это было одно целое, как богатырское кольчужное ожерелье и крест на шее. Ратник защищал святыни, а святыни поддерживали его. Что он значил без Божией милости?

Сергий Радонежский пользовался высочайшим почтением. Все уже верили: он святой. Живет среди людей, но связан с Небесным миром. Владыко мирил враждовавших князей, благословлял начинания государя, давал ему советы. Дмитрий, в свою очередь, поддерживал служение Троицкого игумена. Их общими усилиями появлялись новые монастыри в Стромыни, Киржаче, под Ростовом...

Сергий Радонежский пользовался высочайшим почтением. Все уже верили: он святой. Живет среди людей, но связан с Небесным миром. Владыко мирил враждовавших князей, благословлял начинания государя, давал ему советы. Дмитрий, в свою очередь, поддерживал служение Троицкого игумена. Их общими усилиями появлялись новые монастыри в Стромыни, Киржаче, под Ростовом...

Св. Сергия не напрасно называли «игуменом земли Русской». Такого чина не значилось в церковном уставе, он родился в народе. Сколько дорог измерил, скольких святых воспитал для Церкви этот игумен! Его ученики устроили более сорока монастырей. Русь покрывалась ими, как зримым знаком благодати Божией. Последователи преподобного уходили и в дальние, еще не освоенные леса. Св. Кирилл срубил келью на берегу Белого озера, св. Ферапонт — на Сухоне, св. Дмитрий Прилуцкий — под Вологдой, св. Стефан пошел просвещать пермяков. Так началось совершенно необычное, уникальное освоение Русского Севера — не армиями, не купеческими колониями, а монастырями.

В Литве грянули гонения на православных, и Великий князь помог единоверцам, зимой 1378–1379 годов послал рать двоюродного брата Владимира Андреевича и Дмитрия Боброка-Волынского. За один поход под покровительство Москвы перешли Стародубское, Трубчевское, Брянское, Новгород-Северское, Черниговское, Елецкое, Новосильское, Оболенское, Одоевское княжества.

Сплочение и духовная сила Московской Руси в полной мере сказались на Куликовом поле. Воины Великого князя сумели разгромить несметные вражеские полчища. Победа оказалась настолько впечатляющей, что даже литовский государь Ягайло поджал хвост, выражая готовность подчиниться Москве. Дмитрий Донской решил закрепить братство, сложившееся на поле битвы.

1 ноября 1380-го он созвал съезд всех князей. Чувства были свежими, и никому не требовалось доказывать: пока русские вместе, они способны противостоять кому угодно. Князья дружно поддержали идею Дмитрия, «велию любовь учиниша меж собою».

Ему удавалось не все. Слишком сильна была инерция прошлого, всюду колобродили эгоизм и гордыня. Свои же, нижегородские, родственники завидовали успехам Дмитрия. Стряпали доносы в Орду. В 1382 году случилось нашествие Тохтамыша — совместно с теми же родственниками. Сгорела Москва, похоронили 24 000 перерезанных жителей. В общем, на взлете русским перебили крылья. Опять пришлось смиряться, покоряться, платить хану дань. Тут как тут проявились все враги единения. Ополчился Олег Рязанский. В который раз всколыхнулись амбиции Тверского Михаила. А новгородские «золотые пояса» вообще обнаглели, вели переговоры о том, как бы передаться Литве.

Ему удавалось не все. Слишком сильна была инерция прошлого, всюду колобродили эгоизм и гордыня. Свои же, нижегородские, родственники завидовали успехам Дмитрия. Стряпали доносы в Орду. В 1382 году случилось нашествие Тохтамыша — совместно с теми же родственниками. Сгорела Москва, похоронили 24 000 перерезанных жителей. В общем, на взлете русским перебили крылья. Опять пришлось смиряться, покоряться, платить хану дань. Тут как тут проявились все враги единения. Ополчился Олег Рязанский. В который раз всколыхнулись амбиции Тверского Михаила. А новгородские «золотые пояса» вообще обнаглели, вели переговоры о том, как бы передаться Литве.

И все-таки возврата к прошлому не произошло. В Рязань отправился св. Сергий. Ничем не прошибить было упрямого князя Олега — ни войнами, ни указанием на страшные ошибки. Но «кроткие словесы» преподобного чудесным образом проняли его. Олег «умилися душею», устыдился святого мужа. Согласился заключить с Дмитрием Ивановичем «вечный мир и любовь в род и род». Посватал за своего сына дочку московского государя. А удельные князья не забыли, насколько важно и выгодно быть вместе. В 1386-м на строптивый Новгород выставили полки 26 городов. Московский князь не стал доводить дело до сражения — самостийники струсили. Шутка ли, на них шла вся Русь! Предпочли просить прощения, откупаться данью.

Короткая земная жизнь св. Дмитрия Донского подходила к концу. Он полностью отдавал себя служению Отечеству.

Короткая земная жизнь св. Дмитрия Донского подходила к концу. Он полностью отдавал себя служению Отечеству.

И сгорел в 38 лет. Весной 1389 года расхворался, 19 мая преставился. Хоронили в Архангельском соборе, и голоса певчих заглушались народными рыданиями. Плакала толпа, запрудившая площади, плакали бояре, священники. Свои сокровенные замыслы он реализовать не успел. Еще не удалось сбросить со страны и народа ордынскую дань. Хотя в завещание государь уже включил красноречивый пункт: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду…» Он мечтал об этом, вел к этому Русь.

Его владения выросли незначительно: князь Мещеры Александр Укович, старый соратник Донского, передал ему свое лесное княжество. И тем не менее за время правления Дмитрия Ивановича государство стало неизмеримо сильнее. Налилось энергией. Прежний рыхлый костяк Руси срастался вокруг Москвы. А сын Василий уже смог присоединить целые области — Нижний Новгород, Суздаль, Муром, Тарусу, Елец… Сливались воедино без войн и громких побед — при полной поддержке местных жителей. Зрели плоды того, что было подготовлено св. Дмитрием Донским.

Иллюстрации:

Александр Бубнов. «Утро на Куликовом поле». 1943–1947

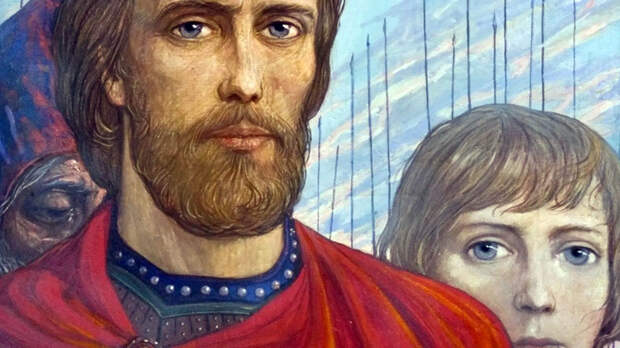

Илья Глазунов. «Дмитрий Донской». Фрагмент

Алексей Кившенко. «Дмитрий Донской и Сергий Радонежский». 1881

Виктор Маторин. «Святой благоверный великий Московский князь Дмитрий Донской». 2002

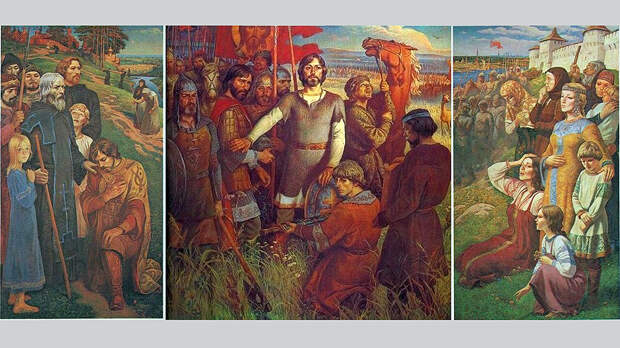

Юрий Ракша. Триптих «Куликово поле». 1980

Павел Рыженко. «Княжеский меч (Дмитрий с сыном на молитве после Куликовской битвы)»

Геннадий Сорогин. «За землю Русскую! Въезд князя Дмитрия Донского с войском в Коломну»

Аполлинарий Васнецов. «Московский Кремль при Дмитрии Донском». 1922

Василий Верещагин. «Дмитрий Донской перед Куликовской битвой». 1896

Свежие комментарии